Павловский Посад: достопримечательности, что посмотреть за один день. Примечательные места Павловского Посада. Платки, шали и всё, что вы о них не знали

Усталость и депрессия от городского шума и суеты, как никому, известны жителям мегаполисов. Для того чтобы немного расслабиться и отвлечься, необязательно отправляться в далекое путешествие. Замечательные дивные места скрываются не так далеко. Например, можно отправиться в Павловский Посад, достопримечательности которого включают в свой список храмы и монастыри, музеи. Да и прогулка по спокойным улицам уютного города подарит массу положительных впечатлений.

Общие сведения

Расположился Павловский Посад в 68 км от столицы России, в месте слияния двух рек. Благодаря развитию археологии стало известно, что появление первых поселений в этой местности относится к периоду 3 тысячелетия до нашей эры. В исторических документах город впервые был упомянут в 1339 году. Но тогда это было всего лишь небольшое село. Новый статус земли получили в 1844 году. По указу Николая I возник город, объединивший на своей территории несколько сел и деревень.

За многовековую историю он неоднократно преображался и в итоге приобрел современный вид: уютные небольшие улицы, разнообразные храмы, монастырь. Здесь существует несколько фабрик, самая известная из которых - Павловопосадская платочная мануфактура. Кроме этого, в городе производят шерсть, микроэлектронику, кирпич и даже соленые закуски.

Для того чтобы увидеть достопримечательности Павловского Посада Московской области, можно отправиться в небольшое путешествие. Из столицы на поезде дорога займет чуть более одного часа.

Воскресенский собор

Достопримечательности города Павловский Посад включают несколько храмов, которые привлекательны своей архитектурой и историей.

Например, один из самых древних на этой территории - Воскресенский собор. Возведен он был еще в восемнадцатом веке на месте первого христианского храма. Его первоначальный облик изменился примерно через сто лет, когда к основному зданию добавили трапезную и колокольню. Однако в наши дни здесь осталось только последнее строение - высокая, более пятидесяти метров, колокольня. В середине девятнадцатого века, когда собор был закрыт, а его помещение использовали с целью хранения боеприпасов, случился взрыв. Именно это стало причиной разрушения большей части храма.

Позже остатки здания использовались в качестве музея, а после 2000 года здесь вновь началась работа священнослужителей. Сегодня здесь открыта летняя площадка для малышей и проводятся занятия воскресной школы.

Чтобы забыть о шумных улицах, суете и спешке, можно отправиться на выходные дни в Павловский Посад. Достопримечательности (отзывы туристов это подтверждают) подарят прекрасные воспоминания, добавят яркие краски в обычные будни.

Часовня

Уже много веков в России существует традиция создавать церковные памятники, приуроченные к какому-либо значимому историческому событию. Благодаря этому были созданы храм Василия Блаженного, Казанский собор и множество часовен по всей стране.

Исключением не стал и Павловский Посад. Достопримечательности города открывают перед туристами и гостями памятник-часовню, образованный в честь окончания Отечественной войны 1812 года.

Изначально здесь была возведена деревянная постройка, позже (в 1911 году) ее сменила кирпичная. Решение создать этот объект было принято 5 апреля 1905 года. Он должен был иметь внутренний вход. Снаружи и внутри были помещены святые иконы. Проект здания был предоставлен Десятовым В. П.

Однако спустя всего два десятка лет постройку разобрали. И лишь недавно провели восстановительные работы. Теперь это - небольшое светлое здание, аккуратно возвышающееся на небольшом холме, окруженное железной изгородью.

Монастырь

Обитель была построена предпринимателем Лабзиным. Имея собственное дело, он задумывался не только над пополнением своих счетов и поддержанием высокого статуса. Лабзин был человеком религиозным и неоднократно выступал благотворителем. После смерти брата и жены было решено построить над их могилами монастырь. Тогда он состоял из одного двухэтажного здания.

Позднее появились корпуса, и всю территорию обнесли забором. Тогда это был монастырь для женщин. Они вели собственное хозяйство, скромную и размеренную жизнь.

За время правления советской власти монастырь пришел в упадок. Монашки были изгнаны из обители. Церковные ценности конфисковали, а иконы уничтожили. И только в 1995 году здесь вновь начал функционировать монастырь, теперь уже мужской.

Вот такие имеет Павловский Посад достопримечательности. Фото внутреннего убранства главного храма монастыря показывает все его величие и духовное богатство: высокие своды, расписанные иконами, красивые окна, наполняющие зал светом.

Краеведческий музей

Хотите узнать об истории Вохонского края, жизни и деятельности святого Василия Павлово-Посадского? Это можно сделать в музее города. Кроме этого, здесь можно познакомиться с историей жизни космонавта Быковского и лично увидеть один из его скафандров.

Сюда обязательно стоит заглянуть, приехав в Павловский Посад с целью осмотреть достопримечательности. Собранные под одной крышей экспонаты удивят и порадуют: уникальные археологические находки, одежда, мебель, предметы быта прошлых столетий, которые отражают жизнь обычных людей и известных личностей.

Работает музей каждый день (кроме понедельника) с десяти утра до пяти вечера. Посещение платное, по предварительной записи. Проводятся тематические и обзорные экскурсии.

Музей платка и шали

Помимо храмов и монастырей, славится производством ткацкой продукции Павловский Посад. Достопримечательности, платки и шали, выполненные в уникальной технике, - вот, что влечет сюда туристов. Сегодня ткацкую продукцию можно увидеть в специально созданном музее. Основан он был в 2002 году по инициативе жителя города. Являясь коллекционером и ценителем прекрасного, за годы своей жизни он собрал великолепные образцы ткацкого искусства. Все это стало основой музейного фонда.

На площади примерно в 200 квадратных метров можно увидеть более четырех сотен экспонатов. Посещение музея тоже платное, но есть несколько дней, когда можно прийти без покупки билета: День Победы, День защиты детей, День знаний.

Удивительная экспозиция подарит прекрасные минуты. Это хорошая возможность познакомиться с историей и получить массу эстетических удовольствий, расширить кругозор.

Итоги

Спокойный и размеренный отдых ждет всех, кто приезжает в Павловский Посад. Достопримечательности, расположенные здесь, помогут разнообразить будни и окунуться в мир исторических ценностей. Помимо музеев, храмов и монастырей, здесь много других интересных объектов.

История местности, занимаемой города Павловским Посадом и близлежащими селениями, насчитывает тысячелетия. Археологические раскопки свидетельствуют, что на берегах рек Вохны и Клязьмы находились стоянки первобытных людей. Найденные при раскопках кремневые орудия труда, многочисленные фрагменты керамической посуды относятся к льяловской и поздняковской культурам. Находки каменных, сверленых, ромбической формы топоров указывают на то, что здесь некогда существовали фатьяновские племена.

В начале нашей эры эту территорию заселяло угро-финское племя - меря. Память о его пребывании запечатлена в названии ряда селений. Так, до 1863 г. село Казанское именовалось Меря, а деревня Грибаново в XV-XVI вв. - Старая Меря. Название деревень Курово, Саурово, как утверждают лингвисты, тоже угро-финского происхождения.

В черте города обнаружен ряд славяно-вятичских селищ.

Павловский Посад Богородского уезда Московской губернии торжественно открылся 13 мая 1845 г. в соответствии с указом Николая I от 2 июня 1844 г. Посад объединил село Вохна (второе название Павлово) и четыре соседних деревни (Меленки, Дуброво, Захарово, Усово). Первое письменное упоминание о великокняжеской волости Вохна содержится в духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.)

* Поса́д (подо́л) — первоначально населённая область за пределами кремля или детинца; та часть, которой город прирастал, где находилось торжище и ремесленные слободы. Во время нападения врага посад, обыкновенно, полностью уничтожался — если не врагом, то пожаром. Население посада или укрывалось в кремле, или погибало (если кремль был небольшим, либо враг подходил неожиданно, так что ворота крепости приходилось закрывать в спешке). В Древнерусском государстве посад назывался подолом (от расположения посада ниже города-крепости, построенного как правило, на горе).

В дальнейшем Вохна переходила от одного князя к другому. На ее территории жили княжеские бобровники. В XV в. здесь находились три погоста и слобода. С истреблением лесных зверей вохонцы перешли на землепашество, получив в начале XVI в. право платить оброк князьям деньгами. В 1571 г. Иван IV отдал Вохонскую волость Троице-Сергиевому монастырю "на промен" за ряд селений.

По переписи конца XVI в., в Вохонской волости было уже 119 деревень и в них 535 крестьянских дворов. Погост Дмитровский на реке Вохне имел два храма (холодный и теплый) и пять дворов, на противоположной стороне реки стояло сельцо Павлово с монастырским двором, амбарами, складами. В нем находились монастырский управитель, волостной староста и целовальники. Сюда свозились с деревень оброчные подати. Постепенно сельцо слилось с погостом, образовав село Павлово (Вохна).

В 1609 г. и 1618 г. жители села участвовали в сражениях с польскими войсками. Вохонские крестьяне в конце 1608 г. восстали против боярского правительства Шуйского, став на сторону Лжедимитрия II. К ним примкнули жители соседней Загарской волости и селения Рогожи (ныне город Ногинск). Вскоре убедившись, что тушинские правители - иноземные поработители, восставшие принесли в Москву повинную челобитную. После этого они активно участвовали в борьбе с иноземцами. В сентябре 1609 г. на реке Клязьме у деревни Дуброво (ныне ул. Мира город Павловский Посад) вохонцами совместно с служками Троице-Сергиевой лавры был разбит отряд Речи Посполитой. Жители волости стойко обороняли село Павлово в сентябре 1618 г. от напавших захватчиков. С подошедшей русской конницей, они наголову разгромили воинскую часть поляков. Дозорные книги 1614 г. указывают, что из 119 селений Вохонской волости "живущей в пусте 62 деревни, а крестьяне того села и деревень от литовских и от польских людей побиты и в полон пойманы, а иные бродят по миру".

В 1812 г. крестьяне Вохонской волости и села Павлово организовали партизанский отряд, действовавший против французских войск маршала М. Нея. Ярким моментом в истории Вохонской земли явились успешные боевые действия местного народного ополчения во главе с Герасимом Куриным против французских частей, занявших 23 сентября 1812 г. Богородск. Вохонское ополчение, насчитывающее более пяти тысяч человек, включая 500 конных, с помощью небольшого отряда павлоградских гусар, 1 октября 1812 г. разгромило эскадроны французских фуражиров и обратило их в бегство. Тогда же неприятелем был оставлен и Богородск, а затем и Москва.

В середине 18 в. вокруг села Павлово возник шелкоткацкий кустарный промысел. Вблизи, в селе Казанском, развивалось кустарное парчовое производство.

К середине 19 в. село становится значительным торговым центром и местом сбора кустарной продукции там же проводились ежегодные ярмарки.

Город Павловский Посад был учреждён решением императора Николая I 2 июня 1844 год на месте сёл Павлово (оно же Вохна), давшего название городу, Захарово, Усово, Дуброво и Меленки. Впоследствии в состав города вошли также деревни Городок, Корнево, Прокунино, Филимоново, Степурино.

Павловский Посад славился и славится в России и за ее пределами своими знаменитыми набивными «павловскими» шалями, производство которых, начиная с XIX в. велось фабричным способом. В 1795 году была основана платочная мануфактура И. Д. Лабзиным, а впоследствии правнук Лабзина, Яков Иванович Лабзин, совместно с Василием Ивановичем Грязновым перепрофилировали фабрику на производство шерстяных шалей с набивным рисунком и развили это сложнейшее производство.

В 1881 г. Яков Лабзин получает звание поставщика Великой Княгини Александры Петровны, предприятие награждается серебряными медалями Всероссийских художественно-промышленных выставок. На Нижегородской ярмарке 1896 г. продукция мануфактуры была удостоена Большого государственного герба. В начале XX в «Товарищество мануфактуры Я. Лабзина и В. Грязнова» было крупнейшим предприятием по выпуску шерстяных шалей и платков. После Октябрьской революции предприятие было национализировано и переименовано в Старо-Павловскую фабрику. Предприятие расширяет ассортимент, производятся попытки модернизации внешнего вида платков (изображения животных, рисунки на темы революции, индустриализации и коллективизации), выпуска хлопчатобумажных тканей. В 1937 году фабрика участвует во Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже.

В послевоенный период происходит расширение расцветок и ассортимента платков при сохранении традиционных мотивов и рисунков. В 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе павловские платки были награждены Большой золотой медалью. В 1963 году фабрика получила название Московское производственное платочное объединение. С 1995 года — ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура».

Первая школа для мальчиков - казенное приходское училище - была открыта в феврале 1848 г., в ней обучалось 23 ученика. Спустя 21 год это учебное заведение было преобразовано в городское двухклассное училище.

Начальная школа для девочек - женское училище 2-го разряда, было учреждено в 1861 г., а в 1873 г. реорганизовано в трехклассную женскую прогимназию. К 90-м гг. открылась первая городская больница. На весь город был один врач, который обслуживал и ряд фабрик. За медицинскую помощь взималась плата: за совет - 20 коп., за коечное лечение - 7 руб. На некоторых предприятиях с рабочих удерживали до 3 руб. 60 коп. в год за медицинское обслуживание, хотя они почти вовсе им не пользовались.

В то же время была открыта и почтово-телеграфная контора. В начале 1901 г. в Павловском Посаде была введена в эксплуатацию хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика (ныне Павлово-Покровская фабрика). Это единственное предприятие в городе, принадлежавшее иностранным монополистам - Русско-французскому анонимному обществу.

Павловский Посад является не только точкой текстильного производства, но и центром православной культуры. В 1839 г. на средства купца Давыда Ивановича Широкова строится колокольня церкви Покрова Святой Богородицы (Колокольня Воскресенского Собора). Однако, существует легенда, как-то раз Дмитрий Донской охотился в наших лесах и заблудился. После нескольких дней блужданий по дремучему лесу он взмолился своему небесному покровителю святому великомученику Дмитрию Солунскому о помощи. И пообещал, что в том месте, где выйдет к людям, обязательно поставит церковь. Вскоре он действительно вышел к человеческому жилью на реке Вохна, где сейчас стоит этот знак. Впоследствии он осуществил задуманное, поставил первую в этой местности церковь.

В 1874-1895 гг в северо-восточной части города около городского кладбища разместился Покрово-Васильевский монастырь. В начале XX в. также были построены церкви: Казанской Божьей Матери (Манаевская) на Павловской улице, Николая Чудотворца при железнодорожной станции с высокой колокольней, старообрядческая Свято-Дмитриевская церковь на Царской улице (ул. Кирова) и часовня памяти 1812 года. За то же время построены ц. Вознесения Господня (Городок), школа-церковь Рождества Богородицы в Корневе, впоследствии вошедшие в черту города. К сожалению, до наших дней сохранились не все церкви.

В 1990 году постановлением коллегиями Минкультуры РСФСР и Госстроя РСФСР был утвержден список исторических населенных мест, согласно которому Павловский Посад получил статус исторического города.

В разное время в городе жили и творили выдающиеся писатели, художники, музыканты, актеры (народный артист СССР, почетный гражданин города В.В. Тихонов, дважды летчик-космонавт почетный гражданин города Герой Советского Союза В.Ф. Быковский, Лауреат Госпремии, премии «Национальный поэт 2007 года», почетный гражданин города поэт О.Г. Чухонцев, единственный в городе рабочий Герой Социалистического труда, почетный гражданин города, прядильщица В.А. Глазунова, народный художник З.А. Ольшевская, ее преемница, лауреат Государственной премии, художник Павлово-Посадской платочной мануфактуры Е.В. Жукова продолжает традиции всемирно известного народного промысла.

В месте слияния подмосковных речек Клязьмы и Вохны стоит небольшой, но очень уютный городок Павловский Посад. Поселения в этом районе упоминались в летописях, начиная с XIV века, однако статус города был присвоен Павловскому Посаду только в 1844 году указом Николая Первого, который объединял в единое целое несколько окрестных деревень. Сегодня Павловский Посад знаменит в первую очередь производством красивейших платков и шалей, однако есть в нем и другие любопытные достопримечательности.

Воскресенский собор

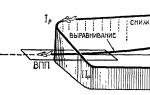

В XIX веке в Павловском Посаде была заложена небольшая кирпичная церковь, которую к середине века было решено перестроить, расширить, и превратить в православный храм. К 1875 году все помещения храма были достроены, а самым высоким ее сооружением стала колокольня в стиле «ампир», возвышающаяся над городом на 58 метров и одновременно служащая сторожевой башней. В 50-х годах XX века храм был снесен, однако колокольня уцелела и на сегодняшний день является значимой достопримечательностью города. В 67-м году к колокольне был пристроен дом-музей, который позднее, в 1998 году был передан Православной церкви для организации в нем действующего храма. Сегодня на месте алтаря разрушенного собора стоит часовенный столб, напоминающей об истории этого места в Павловском Посаде и истории основания храма.

Часовня в память о войне 1812 года

В начале XX века к Воскресенскому собору была пристроена пятиглавая часовня. Правда, через два десятка лет приход коммунистов к власти и необходимость проложить через это место городскую дорогу сравняли красивое сооружение с землей. Но в наши дни часовня вновь возведена, а рядом с ней сооружен живописный кованый мостик, который быстро полюбили романтичные горожане.

Музей истории павловопосадского платка и шали

Экспозиция музея целиком и полностью посвящена процессу изготовления знаменитых и очень модных сегодня павловопосадских платков и шалей, начиная с основ производства нитей и заканчивая секретами нанесения красочного рисунка на готовое шерстяное, полушерстяное, шелковое или атласное полотно. Среди экспонатов музея можно найти уникальные набивные платки с золотым шитьем, а также примеры работ других мануфактур по производству шалей и платков Центрального региона России. По предварительной записи профессиональные гиды проводят в музее увлекательные экскурсии. Музей является одной из главных достопримечательностей города.

Покровско-Васильевский мужской монастырь

Основатели Павлово-Посадской платочной мануфактуры В.И. Грязнов (причисленный позднее к лику святых) и Я.И. Лабызин были людьми верующими и праведными. Потому решили пустить часть своих доходов от производства на постройку православного храма, который и появился в Павловском Посаде в 1874 году. Позднее, после смерти Грязнова и его жены, к нему были пристроены дополнительные помещения и организован мужской монастырь. С приходом советской власти прихожан и послушниц выселили из храма обманными путями, передав помещение под использование в качестве складов и гаражей. В 1989 году игумен Андрей Тонков начал восстановление храма, в котором с 1995 года функционирует православный женский монастырь. Главной святыней и достопримечательностью монастыря является икона св. Василия Павлово-Посадского (он же в миру В.И. Грязнов), а также привезенные туда мощи Киево-Печерских святых.

Памятник Герасиму Курину

Если перейти дорогу, пролегающую недалеко от колокольни бывшего Воскресенского собора, то можно увидеть знаменательный памятник, являющийся еще одной достопримечательностью Павловского Посада. Он установлен в честь подвига героя Великой Отечественной Войны Герасима Матвеевича Курина, который проявил беспримерную храбрость и решительность в сражении с войсками Наполеона под Богородском. Собрав в отряд местных крестьян, Курин захватил 3 пушки и пленил значительное количество живой силы противника, за что был награжден Георгиевским крестом.

Скульптура из 5 фигур

Еще одна менее значительная, но не менее интересная достопримечательность Павловского Посада – скульптурная композиция, состоящая из пяти человеческих фигур и посвященная образованию Павлово-Посадского района. Три женщины и двое мужчин, которые символизируют единую цель и одновременно разнообразные виды труда, которым занимались павловопосадцы: ткацкое дело, строительство, кораблевождение и судостроение (учитывая близость судоходных рек) и, конечно, хлебопашество.

Памятник жертвам событий 12 мая 1918 года

Исторической достопримечательностью Павловского Посада является и памятник, установленный в городском парке. 12 мая 1918 года на местной площади белогвардейцы, кустари и торговцы из жителей города собрали толпу и начали обстреливать здание совета, в котором работали представители новой власти. Не добившись желаемого результата, бунтовщики облили горючей смесью здание и устроили пожар. Спасающиеся бегством люди на выходе из дверей были зверски убиты. В честь погибших в этом бесчеловечном акте и был установлен мемориал в городском парке.

Кажется, что жители Павловского посада придумали машину времени, чтобы навсегда задержаться в конце XIX века. Этот зелёный городок, расположенный в Московской области, является замечательным образцом провинциальной архитектуры. Он пронизан духом купечества и православных ценностей.

Если вы надумали приехать в Посад, не ждите сногсшибательных эмоций. Зато здесь есть достопримечательности, которые никого не оставят равнодушным! Посмотреть их – значит прикоснуться к истории!

Платки, шали и всё, что вы о них не знали!

Павловский Посад является сердцем российской текстильной промышленности. Именно этот город известен на весь мир как место, где сосредоточено производство знаменитых платков и шалей. Их не гнушаются носить знаменитости. В частности, поклонницами павлово-посадского стиля являются такие голливудские модницы как Гвен Стефани, Мила Йовович, Ева Мендес и Сара Джессика Паркер. А российский кутюрье Слава Зайцев ни один модный показ не проводит без традиционного аксессуара.

Поэтому, если вы приехали в этот уголок Московской области, обязательно посетите Музей русского платка и шали. Здесь собрана огромная коллекция изделий, в том числе, выпущенных к особым датам. К примеру, есть павловский платок в виде повязки, на который нанесена памятка по бинтованию ран. Его выпустили во время Великой Отечественной Войны и, возможно, это изделие спасло немало жизней.

Кроме того, в музее можно посетить мастер-классы. Его гостей обучат набивать рисунок акриловыми красками на салфетку, а также многим другим премудростям.

Покидая Павловский Посад, не забудьте обзавестись парочкой ярких платков. Помните, что это не просто сувениры, а настоящие достопримечательности, которые всегда будут с вами!

От первобытного человека до… знаменитого космонавта

Ещё один музей, который следует посетить, чтобы лучше познакомиться с историей этого городка, – Краеведческий. Здесь нашли своё отражение события, которые происходили на павлово-посадской земле от каменного века до новейшего времени. В экспозиции музея можно посмотреть следующие экспонаты-достопримечательности:

- археологические находки со стоянки первобытного человека;

- чистошерстяные набивные платки, которые выпускали первые текстильные фабрики города;

- уникальные документы и личные вещи известных земляков (например, актёра Владимира Тихонова, сыгравшего в «Семнадцати мгновениях весны», и космонавта Валерия Быковского);

- коллекцию советских плакатов;

- собрание работ знаменитых резчиков по дереву;

- зал «История Павлово-посадской пожарной части»;

- нумизматическую композицию «По странам и континентам».

Это далеко не всё, что можно увидеть в Павлово-посадском историко-художественном музее. Кроме того, здесь проводятся различные мероприятия («Ночь музеев», «Ночь искусств», «Новогодняя мастерская» и т.д.), принять участие в которых может каждый турист.

Здесь даже воздух насыщен благодатью…

Достопримечательности Павловского Посада – это не только музеи, но и православные церкви. Символом этого города является Храм Воскресения, первые упоминания о котором появились около семисот лет назад. Интересный факт: в 1891 году на собор установили куранты, оснащённые немецким механизмом. Они играли несколько мелодий и были предметом гордости местных жителей. Неудивительно, что изображение колокольни с иноземными курантами очень скоро стало символом этого городка. А часы эти до сих показывают точное время!

Ещё одним известным храмом Московской области является Церковь Казанской иконы Божией матери. Ему немногим более ста лет, однако он успел пережить народную любовь, закрытие, использование в качестве столовой и реконструкцию. Сегодня в церкви вновь проходят богослужения, а также тематические религиозные мероприятия.

Нельзя обойти стороной и Церковь Вознесения Господня. Она расположена в живописном местечке на берегу Клязьмы. В начале XX века церковь возвели на крупные пожертвования местных фабрикантов. Она отличается сложной кирпичной кладкой, богатыми архитектурными формами и обилием декора – неудивительно, что многие достопримечательности города просто меркнут на её фоне.

Кроме перечисленных церквей, в Павловском Посаде находятся следующие достопримечательности:

- Храм святителя Николая;

- Храм Рождества Богородицы;

- Екатерининская церковь;

- Покровско-Васильевский монастырь.

А для тех, кто хочет не только посетить святыни, но и полюбоваться на природу, нужно отъехать на 9 километров от города. Здесь, в деревеньке Демидово, находится Святой источник равноапостольной царицы Елены. Даже если вы приехали в Павловский Посад всего на один день, найдите время посетить этот замечательный уголок. Считается, что целебные воды появились здесь после удара молнии. И сегодня каждый может набрать её из колодца и приобщиться к этой природной святыне.

В память о славном прошлом и настоящем…

А теперь — одно из старейших сооружений Павловского Посада: пожарное депо с каланчой. Скоро исполнится 150 лет со дня его основания. Восьмиугольная башня с флюгером и смотровой площадкой стала настоящей «фишкой» депо. Отсюда хорошо видны окрестности города, и это помогало местным пожарным оперативно реагировать, если где-то начиналось задымление.

Ещё одним символом этих мест является скульптурная композиция, посвящённая созданию Павлово-посадского района. Она состоит из пяти фигур, женских и мужских. Каждая из них отражает одну из знаковых экономических отраслей, формирующих «лицо» города. Это ткачество, судостроение, управление кораблями, земледелие и зодчество.

Кроме того, местные жители свято чтут память предводителя партизанского отряда, образованного во времена Отечественной войны 1812 года. Речь идёт об обычном крестьянине Герасиме Матвеевиче Курине, который проявил лидерские способности и в одночасье стал героем. В его распоряжении состояло около шести тысяч человек, которые много раз вступали в столкновение с наполеоновской армией. Поэтому, когда в 1990 году в Павловском посаде Герасиму Курину установили памятник, это стало восстановлением исторической справедливости. И сегодня многие туристы спешат сфотографироваться на фоне этого монумента, словно говорящего: не бывает маленьких людей, бывают великие личности!

От центра города до заповедных мест рукой подать…

Какие ещё достопримечательности таит в себе этот маленький уездный городок? Вкратце расскажем о некоторых из них!

- Выставочный зал Дом Широкова

Он разместился в особняке купца Давыда Широкова, который ещё при жизни передал здание городу для общественных нужд. Сегодня в зале проводят художественные выставки, а также концерты и творческие вечера известных людей. А на самом особняке установлена мемориальная доска, посвящённая памяти щедрого купца.

- Танк Т-64

Он был установлен в память о мужестве советских солдат, защищавших страну во времена Великой Отечественной Войны. Расположение монумента выбрано не случайно: он находится рядом с павлово-посадским военкоматом.

- Парк культуры и отдыха.

У него богатая история: изначально здесь была площадь, на которой торговали хлебом. Позже это место облагородили и начали называть городским садом. В настоящее время парк – излюбленное место молодёжи, семейных пар, а также гостей города.

Эти и другие достопримечательности создают лицо Павловского Посада. Но тем, кто любит природу, мы советуем немного отъехать от города. Ведь в 15 километрах от него находится Аверкиевское лесничество. Речь идёт о природном заказнике, который был создан, чтобы сохранить зелёные зоны Московской области. Здесь находятся сосны и ели, а также долины рек Нара и Шоша. На территории лесничества можно найти , в живую увидеть некоторых диких животных и просто вдохнуть чистого хвойного воздуха… Однако каждый турист должен знать, что в заповеднике нельзя разводить костры, иначе придётся нести административную ответственность.

Как видите, на территории уездного городка найдётся немало мест, которые стоит посетить любителям истории, искусства и природы. Характерно, что осмотреть все достопримечательности можно всего за один день! Зато воспоминания останутся на всю жизнь! Не исключено, что у многих путешественников появится желание возвращаться в этот мир платков, церквей и природных красот снова и снова!

Хотите прогуляться по уютному подмосковному городку, расположенному по берегам реки Клязьмы, узнать его историю, погрузиться в атмосферу купеческого прошлого, увидеть религиозные сооружения XIX века? Посетите Павловский Посад. Он находится недалеко от - всего в 70 км.

Услышав это название, мы сразу вспоминаем о знаменитых павловопосадских платках, украшенных цветами, - своеобразном символе русской культуры. Но этот город знаменит и другими событиями - он является родиной любимого всеми артиста Вячеслава Тихонова и космонавта Валерия Быковского. В нем вы увидите много других достопримечательностей, побываете в музеях. Скучать не придется.

Раскопки археологов доказали, что стоянки древних людей в месте слияния двух рек - Клязьмы и Вохны были еще в эпоху неолита (2000-3000 лет до н.э.). Об этом говорят находки орудий труда из кремня, каменных топоров.

Первое упоминание о поселении Павлово или Вохна встречается в 1328 году. Оно и послужило названием будущего города.

В 1340 году Волохонские земли переходят во владение от Ивана Калиты к его сыну, а затем к Дмитрию Донскому - его внуку. За 2,5 столетия в волости сменилось много хозяев. Заключал список Иван Грозный, пожертвовавший земли Троице-Сергиевскому монастырю.

Главные занятия жителей Вохны - торговля, кустарное ремесло, хлебопашество. Крестьяне облагались большими налогами в пользу монастырей, бедовали.

Вид на город Павловский Посад

Малоземелье стало основной причиной развития ткацкого ремесла. Тогда и появились знаменитые на всю Россию платки и шали. Среди 70 крестьянских фабрик шелковых платков выделялась платочная мануфактура Лабзина (она появилась в 1795 году). В дальнейшем его правнук Яков Лабзин и Василий Грязнов занялись перепрофилированием предприятия на производство шерстяных шалей с набивным орнаментом. Лабзину присваивают почетный титул - поставщик Великой княгини Александры Петровны. На российских выставках мануфактуру отмечают наградами в виде серебряных медалей. “Товарищество мануфактуры Я.Лабзина и В.Грязнова становится мощным предприятием.

Постепенно в течение 30-40 лет местность превратилась в крупный район текстильной промышленности. В городе встречаются до сих пор здания, принадлежавшие ткацким предприятиям.

На сельских сходах близлежащих сел: Дуброво, Павлово, Захарово, Меленок, Усово решили обратиться к правительству с просьбой объединить эти деревни в посад и назвать его - Павловский. В 1844 году Николай I подписал такой указ. Позднее к этим селам добавились другие - Филимоново, Городок, Корнево, Прокунино, Степурино.

Вид старого города

Вохонская волость прославилась партизанской деятельностью против войск Наполеона в период войны 1812 года. Крестьяне организовали отряд для борьбы с французским войском маршала Нея. Народному ополчению, возглавляемому Герасимом Куриным, удавалось громить эскадроны французов, обращая их в бегство.

В начале XIX века в селении насчитывалось до 25 штук ткацких, кирпичных, красильных предприятий. С приходом советской власти в городе создается Старо-Павловская фабрика (на месте национализированной мануфактуры Лабзина). Произведены преобразования:

- расширен ассортимент и гамма цветов;

- меняется внешнее оформление платков - добавлены орнаменты с животными, революционного содержания, но сохраняются установившиеся традициями мотивы;

- начинают выпускать хлопчатобумажные ткани.

В список достижений добавляются международные награды. Названия у предприятия меняются, но суть остается прежней.

В наши дни Павловский Посад - развитый промышленный и культурный центр.

В Павловском Посаде проживает 64865 человек (по состоянию на 2018 год).

Большая Покровская - старейшая улица в Павловском Посаде. Это название ей вернули совсем недавно. Какое-то время ее величали улицей Розы Люксембург. Что привлекает внимание туристов на ней? В первую очередь, старинные дома, сохранившиеся с конца XIX-начала XX веков. На первый взгляд, они отличаются простотой и незатейливостью. Но, присмотревшись внимательно, замечаешь:

- в каменных сооружениях из 2 этажей явно просматривается стиль ампир, возникший во Франции при Наполеоне;

- на деревянных домиках везде виднеются украшения из резьбы.

В начале улицы расположены два дома, принадлежащие купцам Шириным. В годы Первой мировой войны Козьма Ширин отдал их под лазареты. Вся его многочисленная семья жила там же. Ее члены ухаживали за ранеными. Их деньги тратились на содержание врачей, приобретение медикаментов. Дом под номером 3 отреставрирован после пожара, а 5 - настоящий.

Следующий пункт - главная площадь города (Площадь Революции).

В центре площади стоит памятник Ленину

- празднование Дня города;

- новогодние гуляния, проводы зимы;

- спортивные состязания;

- выпускные балы школьников.

На этой же площади под номером 9 вы увидите дом купца первой гильдии Широкова, подаренный городу его семьей.

Выставочный зал в доме купца Широкова

Давыд Иванович Широков - это еще одна личность, с которой тесно переплетается история города. Он, в какой-то степени, считается его отцом. Именно по его инициативе подавалось ходатайство с просьбой преобразовать село Павлово в город Посад.

Давыд родился в крестьянской семье. Он - первый из своего рода, принадлежавший к купеческому сословию. Численность рабочих на его фабриках составляла 850 человек.

Благотворительность - отличительная черта этого человека. Он жертвовал средства:

- для содержания детских приютов в Москве;

- заведения для больных и нищих при Воскресенской церкви;

- на реконструкцию этой церкви и строительство колокольни;

- на приобретение двух колоколов для звонницы;

- для обустройства здания пожарки.

Семья передала этот дом в дар городу для размещения богадельни для престарелых, затем больницы, находившейся там более 100 лет. В нем укрывались люди, нуждающиеся в обогреве, во время Великой Отечественной войны.

Постепенно обветшавшее здание решили восстановить и разместить там выставочный зал, который находится в нем и сейчас. Открылся он в 1994 году. Назван - “Дом Широкова”. Мемориальная доска, установленная на стене дома, сохранила имя бывшего владельца.

В выставочном зале для ознакомления представлены полотна художников, передающие красоту родного края, работы с резьбой по дереву, скульптурные портреты, графика, фотографии. В этом месте организовываются:

- художественные выставки с приглашенными знаменитостями;

- лекции, концерты.

Отсюда начинаются пешие прогулки с экскурсоводом по городу.

Школьники слушают онлайн-лекции.

В оформлении залов помогают местные художники. Стены украшены декоративными панно. В помещении много живых цветов, выращенных на местном предприятии. Скамьи с бархатной обивкой, установленные в зале, создают видимость старого купеческого дома.

В этих залах проходили:

- демонстрация коллекции костюмов Вячеслава Зайцева, в которой использованы павловопосадские платки;

- выставки Зураба Церетели, карикатуриста Мочалова, художника Конюхова.

Создана творческая мастерская “Синяя птица”. В ней проводят мастер-классы, обучающие изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Создан кукольный театр.

Пройдя вниз от площади Революции, вы увидите еще один памятник, заслуживающий внимания.

Бюст Валерия Быковского, выполненный из бронзы

Этого человека-легенду представлять не нужно. Он в космосе побывал 3 раза. В 1983 году состоялось торжественное открытие памятника в присутствии космонавта, посетившего свой родной город.

Историческое название улицы Мира - Дубровская. В 2-этажном доме под номером 8 располагалась первая городская управа. А соседний 10 дом известен нахождением в нем городского общественного управления (с 1910 года), возглавляемого старостой.

Оно занималось:

- управлением полицией, пожарной службой, учебными заведениями, больницей;

- созданием промышленных предприятий;

- выдачей разрешений на открытие питейных заведений, магазинов, проведение ярмарок.

В 4-этажном здании напротив в школе в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь.

На улице Мира, 1 стоит одинокая колокольня Воскресенского собора

Она сохранилась с 1839 года. Финансировал ее строительство купец Широков. В высоту она достигает 58 метров. Состоит из 3 ярусов. Последний этаж выполнен в форме цилиндра.

В самом верху видны часы-куранты, подобные часам на башнях московского Кремля. Длительный период времени за ними присматривала семья потомственных часовщиков - Поповых (до 1965 года).

Первые заметки о Воскресенской церкви появились в 1665 году. Строение из камня возвели спустя 38 лет. Оно было небольшим и невысоким, с 1-ярусной колокольней. Затем произошло несколько изменений:

- Построили настоящую колокольню (1839 год).

- В 1850 году храм увеличили в высоту накладкой стен и купола с пятью главами.

- Через 10 лет прежний малый Воскресенский алтарь сменился новым более обширным. Расширили храм - с южной и северной стороны.

- Спустя еще 15 лет добавили второй купол. При этом изменился тип ее крыши.

Последовательно менялось внутреннее благоустройство. Воскресенский храм выделялся среди провинциальных церквей своим внешним и внутренним видом.

1899 год - начало реставрационных работ. Стенную живопись заменили на более дорогую художественную.

Большой вклад в устроение и украшение храма внесли основатели Павловской платочной мануфактуры Грязнов и Лабзин, занимая должности старосты Воскресенской церкви.

После закрытия храма в 1939 году в нем размещалось зернохранилище. В 1950 году Воскресенский собор снесли, а в колокольню с курантами переместился краеведческий музей. Спустя 48 лет ее вернули церкви.

Напротив Колокольни - памятник герою войны 1812 года Курину

Вблизи виднеется Часовня, возведенная в честь 100-летия Вохонского сражения

Она - символ признательности храбрым предкам, одержавшим победу.

История Покровско-Васильевского монастыря тесно связана с именем купца Василия Ивановича Грязнова. Стоит вкратце рассказать о его судьбе, поскольку он является святым покровителем города.

Родился он в крестьянской семье. Часослов и Псалтырь помогли ему освоить грамоту и чтение. В юном возрасте, придя на работу на платочную фабрику, он поддается дурному влиянию подростков. Начинает вести совсем не праведную жизнь.

Но одно событие резко изменило его взгляды - на его глазах произошла смерть товарища, который произнес слова, порочащие икону Божьей Матери. Чтобы исцелить свою душу он поселился в пустыне, где исповедался и причастился.

Началась его служба в Воскресенском соборе. Он готовил себя к монашеству - вел уединенную жизнь, молился, предавался чтению духовных книг. Не отказывал в помощи, обратившимся к нему людям. Поддерживал деньгами, советом, молитвой. Его наставления помогли многим старообрядцам, раскольниками повернуться к православию.

После его смерти на месте могилы компаньон Лабзин возводит храм, нижнюю часть которого освящают в честь Василия исповедника. Мощи Грязнова похоронили в нижнем этаже.

Так произошло первое обретение мощей праведника через 5 лет после его смерти.

Благодаря попечительству Лабзина обитель резко выделялась среди других монастырей церковным украшением и жизнью его обитательниц (сначала монастырь был женским).

Внешний вид Покровско-Васильевского монастыря

Работники Павлово-Посадского краеведческого музея провели работы по розыску документов, подготовленных к процессу причисления его к лику святых в начале XX века. Эти документы доставили в Покровско-Васильевский монастырь. В 1999 году комиссией Московской Патриархии проведены работы по вскрытию склепа с захоронением Грязнова. Затем состоялось празднование в честь причисления к лику святых Праведного Василия Павлово-Посадского. У города появился небесный защитник.

Сейчас в монастыре живет 6 послушников. Есть церковь Андрея Рублева, часовня.

Святыни обители:

- мощи Василия Павлово-Посадского;

- ковчег с мощами преподобных Киево-Печерских;

- частичка мощей Иннокентия Пензенского.

Местонахождение монастыря: 1-й переулок М.Горького, 25.

Жилье богатых людей Павловского Посада располагалось на Царской улице. Сейчас она переименована в Кирова.

Излюбленное место городской знати для проведения благотворительных вечеров, раутов, маскарадов, семейных торжеств - здание Общественного собрания, сохранившееся до настоящего времени

На углу площади Революции в 2-этажном здании из кирпича происходила демонстрация фильмов. Оно принадлежало господину Тарасову. Одновременно на сеансах присутствовало до 300 человек. Внутреннее убранство помещения походило на интерьер московских театров - шторы из бордового бархата, сияющие люстры. Игра на пианино сопровождала немые фильмы.

Сохранившееся фото синематографа Тарасова

Позже на Царской улице появился еще один синематограф, созданный обычным фельдшером Лейкиным. Он предназначался для более простой аудитории. Стоимость билетов была меньше. Там же выступали приезжие артисты с концертами и представлениями.

Напротив находится типография братьев Бутаевых.

Здание сохранилось до наших дней

На этой же улице располагались учебные заведения.

Здание реального училища простояло с 1910 года (сейчас школа)

Бывшие ученики школы - Вячеслав Тихонов, Иван Русинов.

Гуляя по улице Кирова, вы попадете в городской парк. Он - тоже историческая достопримечательность. Дата его основания - XIX век.

Первоначально это место называли Хлебной площадью. На ней в древнем селении торговали хлебом.

Но постепенно торговля затихала, местность превратилась в пустырь. А город расширялся. В нем вырастали дома богатых фабрикантов, появился купеческий клуб. Масленицу праздновали на Хлебной площади с катанием на тройках, разными увеселительными мероприятиями.

С 1893 года началось преобразование площади в городской сад:

- провели разбивку аллей;

- установили ограду, скамейки;

- оборудовали сцену для выступлений.

В парке организовывались массовые гуляния, по праздникам играл духовой оркестр.

До сих пор этот парк остается любимым местом отдыха жителей и гостей города

Инициатор создания музея - Владимир Шишенин. Его коллекция стала основой выставленных экспозиций. Открытие состоялось в 2002 году.

Местонахождение его - здание Дворца культуры Павлово-покровской фабрики (улица Большая Покровская, 37).

Среди коллекции встречаются платки, шали, женские головные уборы и бытовые предметы XVIII-XX столетий

На Большой Покровской улице, 38 находится историко-художественный музей. Он основан на базе краеведческого музея, существовавшего ранее в колокольне Воскресенского собора.

Историко-художественный музей в Павловском Посаде

Тематика музея разнообразна. Переходя из зала в зал, встречаешься:

- с маленькими копиями домиков и церквушек Павловского Посада;

- деревянными фигурками местных умельцев;

- набивными платками и шалями.

Тут же знакомишься с историей края, материалами раскопок, узнаешь о жизни и творчестве Владислава Тихонова. В музее хранится скафандр космонавта Быковского.

Регулярно организовываются выставки с работами местных художников, коллекциями уникальных тканей.

В августе 2018 года в Павловском Посаде произошло долгожданное событие - открытие первого в России дома-музея Вячеслава Тихонова. На празднике присутствовали дочь артиста, его близкие друзья.

Здание выбрано не случайно - в нем Тихонов родился, прожил детские и юношеские годы

Губернатор региона Андрей Воробьев приложил немало сил, чтобы событие состоялось - хозяева дома не хотели его продавать. А техническое состояние здания с каждым днем ухудшалось.

Экспонаты музея позволяют ознакомиться с личными вещами любимого артиста, его письмами, фотографиями, костюмами, наградами, кадрами из фильмов.

Улицу также назвали его именем.

Павловский Посад - город, в котором возможно осмотреть главные достопримечательности даже во время пешей прогулки. А если воспользоваться услугами экскурсовода, то вы не пропустите ни одно интересное место.